死後処置には、不思議な現象が起こることがあるという。

遺体の顔をにこやかな笑顔にするために、よく指を使って顔の筋肉を伸ばしたり寄せたりする。口角を上げて目尻を下げたりしても、時間が経つと元の顔に戻ってしまう遺体がたまにある。何かに怒って死んでいった遺体は、怒った顔に戻ってしまい、悲しい顔に戻る遺体もある。

中でも圧巻なのは、死に至る二ケ月ぐらいの間に経験した体のポーズが、死後も続く場合である。

ある主婦の遺体は、四肢を伸ばしても、元の通りに戻ってしまうことがあった。何回延ばしても、誰かに殴られるのを防ぐような、両手で顔を守るポーズに戻ってしまうのである。

中川は、何かを感じて遺体をひっくり返してみた。案の定、背中に多くのあざが残っていた。DV(家庭内暴力)ではないかと疑い警察に通報したら、夫が殺したことが捜査で分かった。

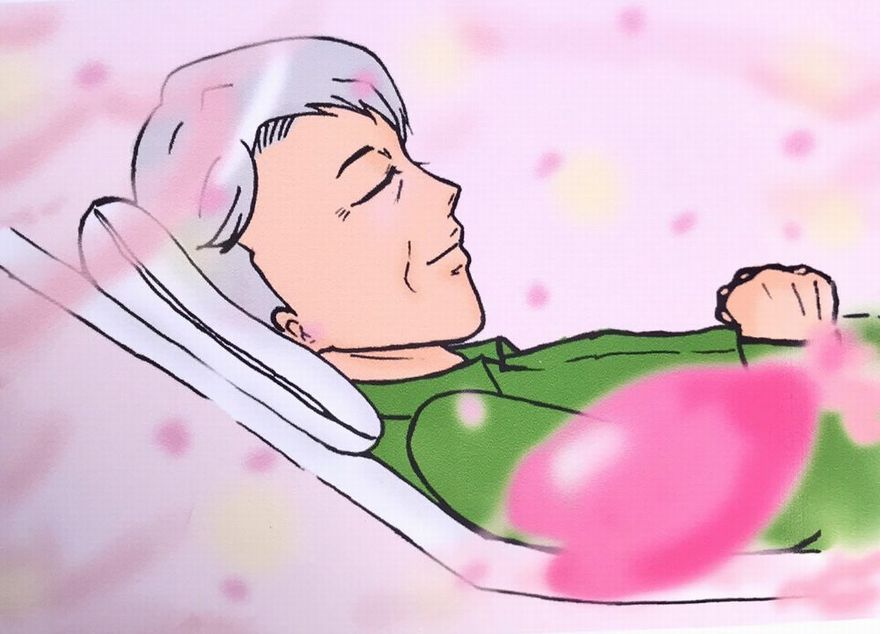

しかし、今夜担当した男性の遺体は、その真逆だった。

夫人がこの春米寿を迎えるはずだったと言っていたので、八十八歳だと分かっている。さしたる病歴もなく、風邪をこじらせて肺炎を併発し、心不全で亡くなったようだ。名前は、渡された資料に永野(仮名)とあった。

これまで何万人もの死後処置をしてきた中川は、だいたい遺体の様子を見ると、生前の生活や性格が分かるようになってきた。

会社の重役を最後に引退して、自己資金でカフェを新規開店して、カウンターの向こうでコーヒーを淹れていたのではないかと勝手に想像していた。髪の毛はきれいなシルバーできちっと七三で分けていた。ツイードのジャケットなど似合いそうである。

こういう遺体の処置は楽である。おだやかな人生を送ってきた人は、最期まで人に面倒をかけない。表情ははじめからにこやかだし、汚れ物も少ない。

さきほどまで、十数名の親族がこの病室にいて、最期を看取ったとのことであるが、文字通り大往生と言えるだろう。

その「親族ご一行様」は、先に故人の自宅に帰り、迎え入れの準備をしていると言う。

夫人が一人残った。

夫人も上品である。中川は、雰囲気が女優の八千草薫に似ていると言ったが、今の若い人たちは分からなくて、すぐにスマホで検索するだろう。

死後処置は、通常家族を病室から一旦廊下に退出してもらって、一人で行うのであるが、この夫人は、ぜひ手伝わせてもらいたいと申し出た。

と言っても、顔や体を拭くぐらいしか仕事はない。口の中に綿などを入れる作業もあるが、さきほどまで呼吸をしていた最愛の夫の喉に、異物を入れることは頼めない。

ベッドの向こうで夫人は、顔を拭きながら、ひとりごとのように夫の思い出話を始めた。

中川は、手を止めずにそれを聞いていた。

「桜の下でプロポーズされたの」と、会話が進んでお互いに少し親近感がわいてきたころ、永野夫人は可愛らしく告白した。プロポーズだけではない。

出会いも、結婚の時も、子どもたちの遊ぶ時も。中高年になってからも手をつないで「あそこの公園」を一緒に散歩したとのことである。

「あそこの公園」とは、市内にある関東でも有名な桜の名所のことを指す。市民は、固有名詞を言わなくても分かる。

ちょうどいまぐらいの満開の時期になると、わざわざそのために県外から観光バスがやってくるぐらいである。

「

もう一度桜を一緒に見ようと、お父さんがんばって退院しようねって言ったのに、結局、桜は見にいけませんでした」と言って、泣きながら夫人は夫の顔を拭いていた。

それから、生まれ変わった来世の約束までしているという。

「また、桜の前で会おうねって」。

来世があるかどうか分からないが、中川にはすごく自然に感じた。宗教とかそういうことではなく、当然のように、二人が来世に再会することを大前提にしている姿に、感銘を覚えたのである。

処置が終わり、遺体をご自宅に搬送することになった。当時、中川は死後処置と遺体搬送の両方を請け負っていて、専用の霊柩搬送車を持っていた。黒塗りの宮型のリムジンではない。宮型は病院での使用は禁じられている。普通どこにでも走っているような白色のワンボックスカーである。

しかし、中川のワンボックスカーは、市内では有名である。なにしろ一年間に死亡する市民の約半数を、中川が搬送していたからである。緑色の「・・10」(中川十の十)のナンバーを付けた車が市内を走っていると、「昨日、〇〇町を走っていたでしょ」と知り合いから言われたり、信号待ちで横に止まった車の見知らぬ運転手から、会釈されることもしばしばだった。だから、この町では、宮型に乗っているくらい目立つ車と言ってもよかった。

その車は、市販車についている三列のシート(前から2人、2人、3人と乗れるようになっていた)の二列目(進行方向右側の1人分だけ)と三列目(3人分すべて)をはずしてあり、遺体を乗せたストレッチャーベッドを、足を折ってそのまま滑り込ませることができる構造になっていた。つまり、遺体の頭部が運転者のお尻の裏側に来るようになっており、同乗する遺族は、二列目の左側のシートに乗れるようになっている。

永野夫人は、二列目のシートに座った。右側に夫の遺体が横たわっている。

車は病院を出発した。夜の12時をすでにまわっていた。永野家までは30分ぐらいの道のりである。

病院を出発しても、中川は悩んでいた。

通常、遺体搬送は病院から自宅までの最短距離を走行するのが当然である。タクシーと同じだから、走行距離で顧客に請求するからだ。従って、あそこの公園はもちろんその最短距離のルートからは逸脱しているので、遠回りをする必然性はない。早く自宅に搬送するのが役目であるし、直行しても誰からも咎められることはない。しかし、夫人のつぶやいた言葉が頭から離れない。

「桜を一緒に見に行きたかった・・・」

「来世、桜の前でまた会おうね・・・」

走っていると、左側の遠くの夜空の下に、その公園のそばにある山影が見えた。

このままでは遠く離れてしまう。

自宅に着いたら、もう何日かで葬儀だから、桜を見せることはできない。

信号待ちで止まった道路わきに満開の桜が一本咲いていた。

中川はその桜の花びら達と目が合った気がした。

とうとう桜が、中川を狂わした。

俺は何を考えているんだと反芻したが、言ってしまう。

「あのお、ちょっと桜を見に行きませんか」。

当初、夫人は意味がわからなかったみたいだった。

「え? そんなことできるんですか?」

夫人は、二列目の進行方向左側の席に座っているから、目の前に助手席のシートの背がある。夫人は、そのシートの背もたれを両手につかんで腰を上げ、顔を運転席の方に突っ込んできた。中川の左の耳に夫人の息がかかった。

もう引っ込みがつかなくなった。

「ええ、奥さまさえよろしければ、ご主人と一緒に見にいきますか?」と再び言った。

夫人の声のトーンが変わった。

「実は、家に帰れば息子や娘の家族たちが待ってるから、もうお父さんと二人っきりになれるチャンスがないかなって思っていたんです!」

その通りだ。家に帰れば母親の顔、おばあちゃんの顔をしなくてはならない。小さい孫たちや息子たちに夫を独占されてしまう。そして、そのままあわただしく葬儀を迎え、あれよあれよという間に荼毘に付されてしまうだろう。妻として、最後の、二人っきりになれるチャンスが急にめぐってきたことに夫人は興奮した。

夫人は、おもむろに携帯電話を取り出して、電話に出た長男らしき男性に大声で話し始めた。「あの桜の所に寄ってくれるって言うので、お父さんに桜を見せて行くからちょっと遅くなる」というだけの連絡だが、携帯電話の向こうでは大勢の「えー!?」という抗議の声が聞こえた。

自宅に着くのは何時頃になるのかと長男が質問している途中で、そんな言葉も耳に入らず、夫人は電話を切った。

夫人は、喜びに声を震わせて、家で待っている家族が了解してくれたことを中川に報告した。

中川は、腹をくくって、公園のほうにハンドルを切った。

その公園は、永野家から車で15分ぐらいのところにあった。公園は、単独の施設ではなく、この町のシンボルとなっている〇〇山のふもとにあり、山頂の神社への参道の入り口となっている。昔、有名な武将が騎馬隊を訓練したという伝説もある由緒ある山域である。山頂の神社には、この町の市民がこぞって初詣に参るために、正月は大変にぎやかになるという。市民のいこいの場となっている聖なる山と公園であった。

公園は、この町を南北に流れる川のそばにあり、公園の入口から入ると、右に川、左に〇〇山の斜面が始まる。桜は、この公園のみならずこの一帯に数百本植えられていて、その真ん中に行けば、四方を桜に囲まれることになる。

中川は、車をそこに停めた。

まわりは暗闇で何も見えない。

エンジンはつけっぱなしでライトをハイビームにした。

突然、

何億枚という薄桃色の花びらが目に飛び込んできた。

桜のほうにしてみれば、今が年に一度の大仕事の時期だから、夜勤もいとわず人間たちに見せたいと思っているところへ、誰か来た! 誰だ! とみんな一斉にヘッドライドのほうを振り返った感じがした。

中川は「奥さん、ドアをあけてもいいですか?」と言って、夫人が躊躇している間に車を降りて、外から遺体側のスライドドアを開けた。

横たわっている遺体の左手のほうの開放部から、桜の甘い香りが車の中に入ってきた。花びらが数枚舞い降りてくる。

ストレッチャーベッドは、上半身部分が手動でリクライニングで起きるようになっていて、いつもより力を入れて斜めに起こした。もう遺体の硬直がはじまっているようだ。

さらに中川は、この業界では考えられないことを始めた。ご主人に桜を見てもらうために、遺体を包む白いシーツを開けようと、ひもをほどき始めたのである。

遺体は、専用の遺体搬送シートに頭から足まで包まれている。外観はミイラと同じである。しかし、ミイラは包帯をぐるぐる巻きにしてあるが、このシートは着物を胸前で合わせるように、全身数か所の紐をほどけば、全体を左右に開くことができる。中川は、上半身の部分だけひもをほどいて、胸から上を露出させた。永野氏のダンディーな顔立ちが現れた。横にいる夫人の顔が明るくなった。

もし永野氏が目を開けば、目の前にはカーテンのかかった車のリアウィンドーが見えるはずだ。そして、左側の開けたスライドドアの向こうには、桜のピンク色の洞窟がある。でも、ヘッドライトの反射光なのでちょっと薄暗い。

そこでさらに出血大サービス!(あ、出血しては困る)。常備してある業務用の懐中電灯2本で、スライドドアの向こうの桜の洞窟を照らして見せた。

これはいったいどういう光景なのだろうか。

誰もいない闇の公園に突如現れた白い車。ドクターが着るような白衣を来た運転手。

ハイビームのライトと超高輝度ルーメンの強力懐中電灯二本で照らし出されたまぶしい光の空間。近隣の人たちは、青年と科学者「ドク」が車の形をしたタイムマシンを駆る、「バック・トゥー・ザ・何とか」さながらの映画ロケでも始まったのか、或いはUFOの到来かと思ったかもしれない。

そして、車の中を覗くと、胸元があらわになったミイラと女性が寄り添って花見をしているのである。いくら市内でも有名な業者と言っても、そばを通った住民がその異様な光景に驚いて警察に通報したらどうしよう。警察がサイレン鳴らしてパトカーを飛ばして来たらどうしよう。最後には笑顔で納得してくれるであろうが、その誤解が解けるまでは相当な時間がかかるだろう。夫人も興ざめである。

実際、中川はこの恐怖でこの時間を過ごした。余計なことを提案してしまったと後悔したかもしれない。でも、いま目の前には、満足げに微笑んで寄り添っている一組の夫婦がいるだけである。

中川は、夫にハグするように腕をまわしたり、夫の頬を両手で挟んで話しかけたりする夫人を見て、車のそばに突っ立っているのは野暮だと思ったのは当然だ。夫人はさっきまでとは別人のように若返っていた。

中川は、「私はその辺を歩いてきますので、ご遠慮なく時を過ごしてください」と言って、車を離れた。

そもそも遺体を乗せた霊柩搬送車から、責任者が離れるというのが問題なのは重々承知だったが、彼は暗闇の中に消えた。

今夜は、微風が心地よい。暑くもなく寒くもなく、本当にいい春の晩だった。車からちょっと離れたところに中川は立っていた。二人の会話は聞こえない。

中川は、ものすごく特別な空間にいるような気がした。そして、いいなあこういう最期って、と思った。いままで何千回もお葬式を生業としてきたが、

こういうお葬式があってもいいのではないかと感じた。

言わば

「桜葬」とでも名付けようか。

現代ではさまざまなスタイルの葬儀が許されているが、当時はお決まりのコースを踏襲しなければいけなかった。決まり事や慣習も多かった。

しかし、この夫婦は出会いから今日まで、ことあるごとに桜の下で幸せを共有してきた。だから、最期も桜でいいのではないかと思った。プロとしての何かが、自分の中で開花したように思えた。

十分間もたっただろうか。夫人が座っていた側のスライドドアを開き中川を呼んだ。彼は車に戻った。

「もう大丈夫ですか」と尋ねた時に、夫人の顔を見て驚いた。多分大泣きしたのだろう。頬が濡れて光っていた。車の中で泣きじゃくって泣きじゃくって、責めたり笑ったりつねったりして、心ゆくまで最後の妻の役を楽しんだのであろう。ほてった頬をしながら、悲しいやらうれしいやら複雑な表情をして、ありがとうございましたと、中川にお礼を言った。

中川は、ご主人をもとのミイラ状態に戻して、車を出した。

運転席から、顔は前を向いたまま夫人に、

「ご主人と約束はできたんですか?」と聞いた。

すると

「はい、できました」と、本当にうれしそうに答えた。

「次もまたここで会おうねってお父さんが言ってくれたんです」と言った。

え? 死者が言葉を発したのかといぶかったが、多分本当に声が聞こえたんだろうと思い直した。

夫人は更に、「またあの時みたいに、私にちゃんと声をかけてねって言いました。ね! お父さん?」と言って、横で寝ている夫の方を見て、

肩のあたりを右手でポンポンとたたいて念を押したのである。

この夫人にとっては、死者である夫との境目はもはやないのであろう。

中川は、この「あの時」のことをもっと尋ねれば良かったと、今も後悔している。きっと初めての出会いのことだと思うが、どんな甘い出会いがあったのだろうか。

再会する場所も約束できたし、二人っきりの時間を過ごせたことに、夫人はもう思い残すことがないように、本当に吹っ切れた感じだった。

しばらくすると、永野家の灯りが見えてきた。

広い敷地に建つ永野家に着いたとき、中から長男と次男とおぼしき二人の中年男性が飛び出してきた。車が四、五台停まっていたので、息子や娘の家族など数世帯の親族が、待っていたのだろう。もう午前一時近かった。子供達の声も聞こえる。

遺体は、ストレッチャーベッドがそのまま担架となるので、長男と次男に前の方を持ってもらい玄関から入ることになった。当時は、玄関から入ることは縁起が悪いと言って忌み嫌う風習があったが、大往生した親父が自分の家に帰って来たのだから、堂々と玄関から入ってもらおうということになった。

同じ入るにしても、ミイラのような白い物体が入るのでは、親族ご一行様もショックを受けるだろうからと、中川はまた、胸から上を開けることを提案した。中川は紐をほどく。永野氏の顔が現れた。

二人の息子たちは口々に

「親父。お帰り!」と言って、泣いた。

そして、二人の息子たちが担架の前二本の柄をそれぞれ持ち、中川が一人で後ろの柄を両手で持って玄関に進んだ。

玄関を入ると、二十名以上の親族が歓声を上げて群がってきた。孫たちも眠いのを我慢して起きて待っていたようだ。そして、また口々にお帰り、お帰りと言って迎えた。

さきほど夫人が、夫は確かに言葉を発したと言ったが、「おお、帰ったぞ!」としゃべるかも知れないと思ったので凝視していたが、さすがにそれはなかった。しかし、自分が処置をした顔よりも、いい顔になっていた。

夫人も、さきほどの公園での別れの機会がなければ、露出した夫の顔を、ほかの家族と一緒になって食い入るように見詰めたであろう。

しかし、夫人は中川と目が合った時、にやっと笑ったのである。

「私はさっきまで独り占めにしてきたのよ」という意味であろう。

ここまで慕われたら、男は幸せである。

この話には、まだ続きがある。

告別式の前日、中川は偶然にも提携している花屋で、花がたくさんついた桜の枝が売られているのに出会った。桜が流通するのはあまり例がないことだった。中川は何か運命的なものを感じ、全部買い取った。

翌日の告別式、当時としては異例のことだったが、棺を桜の花で埋め尽くした。

白黒の葬儀がピンク色に染まった。

夫人が大喜びしたのは言うまでもない。

(文 コバヤシカミュ)

(この文章は事実をもとに再構成しています)